- 『フェルマーの料理』というタイトルの意味と数学的由来

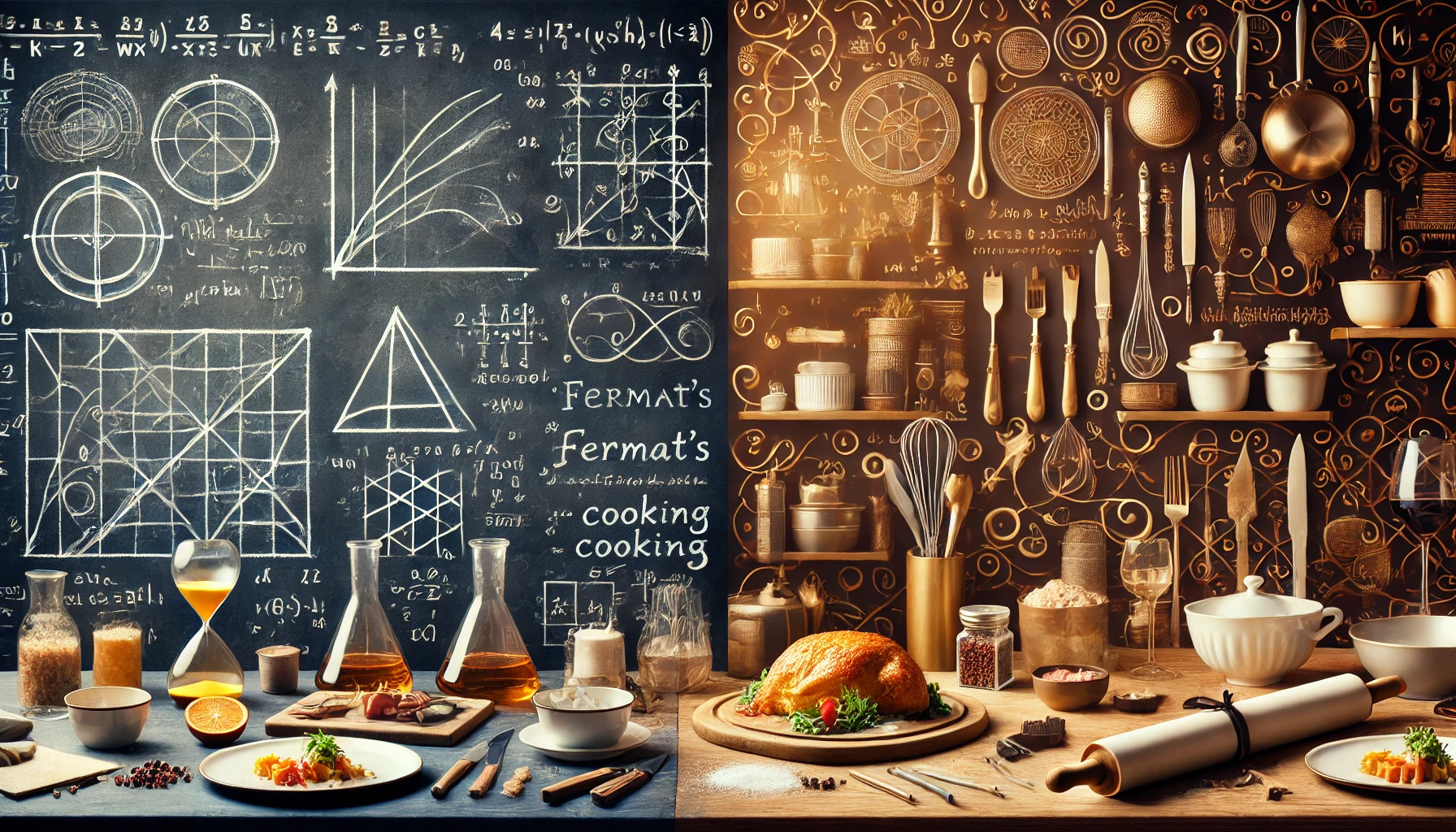

- 数学と料理を融合させた物語構造とその魅力

- “解のない問い”に挑み続ける主人公の姿勢と成長

アニメ『フェルマーの料理』というタイトルに、なぜ“フェルマー”が使われているのか──気になった人は多いはずです。

数学者・フェルマーと料理、一見まったく関係のないこの二つをつなぐものは、実は作品の核心に関わる深いテーマにあります。

この記事では、『フェルマーの料理』というタイトルの意味や由来、そして“数学×料理”という異色の掛け合わせが物語でどう活かされているのかをわかりやすく解説します。

フェルマーの料理の「タイトルの由来」はフェルマーの最終定理から

「フェルマーの料理」というタイトルを初めて聞いたとき、誰もが一度は首をかしげたはずです。

「え、フェルマーってあの数学の人?それと料理ってどう繋がるの?」──まさにそこに、この作品の核心が潜んでいます。

このタイトルは、“不可能に挑み続ける者”の物語であることを宣言しているのです。

タイトルの「フェルマー」は、17世紀フランスの数学者ピエール・ド・フェルマーに由来します。

彼が残した「フェルマーの最終定理」は、350年以上も誰にも証明できなかった“数学史上最大の難問”と呼ばれるもの。

「解がない(と思われていた)問題」に人類が挑み続け、ようやく解決に至ったそのドラマは、数学界では伝説になっています。

そして『フェルマーの料理』の主人公・北田岳もまた、かつては数学者を目指していた少年。

夢破れた彼が、今度は“料理”という新たなフィールドで再び「自分なりの答え」を探し始める──

この姿勢がまさに、“フェルマーの最終定理”に挑んだ数学者たちの姿と重なるのです。

さらにこのタイトルは、単なるオマージュではありません。

「料理」という人間的で感覚的な営みと、「数学」という論理と抽象の世界──この二つをかけ合わせることで、作品はただのグルメ漫画では終わらない深みを持ちます。

まるで「味覚の公式」を解こうとするように、岳は食材や火加減、調理プロセスを論理的に分解し、再構築していくのです。

つまり『フェルマーの料理』とは、「答えのない問いに向き合う姿勢そのもの」を描くタイトルであり、それは料理であれ数学であれ、何かを極める者すべてに通じる普遍的テーマなのです。

そしてこの作品は、私たちにも問いかけてきます。

「君にとっての“解のない問い”とは何か? そして、そこに挑む覚悟はあるか?」

──タイトルに込められた挑戦状は、物語を読み進めるほど、そっと心の奥に突き刺さってきます。

「解がない問題」に挑む主人公の姿勢を重ねている

“解がない”──それは絶望ではなく、挑戦の始まりだ。

『フェルマーの料理』の核心にあるのは、まさにこの精神。

「正解がない問い」に対して、それでも「自分なりの答え」を導き出そうとする姿勢が、主人公・北田岳の魂を貫いています。

彼が目指したのは数学者。だが、挫折する。

数学というのは、“正しさ”を証明する世界。

そのはずだったのに、彼は「何が正しいのかさえわからない」という壁にぶつかってしまった。

そして自分は数学に向いていないと悟り、夢を手放す──

この時点で、彼の人生は“解なし”の問題になっていたわけです。

でも、岳はそこで終わらない。

彼は別のアプローチを見つける。論理ではなく、味覚と身体感覚で答えを求める“料理”というフィールドへと飛び込む。

そして彼は、料理においても数学と同じアプローチ──「なぜこの味になるのか?」「何が最適なのか?」を徹底的に突き詰めようとするんです。

これ、実は“フェルマーの最終定理”そのものと構造が似てるんですよ。

「明確な公式がなくても、自分の論理で組み立て、検証し、導き出す」──まるで数式を解くように、彼はレシピを構築していきます。

でもそれは単なるロジック厨の話じゃない。

むしろ逆で、「誰かを幸せにする一皿を、自分のやり方で導き出す」っていう、エモの塊なんですよ。

だからこそ、彼の姿は観る者の感情に刺さる。

世の中って、“正解がない問題”だらけじゃないですか。

人生、仕事、人間関係──全部「教科書通りにはいかない」もので。

そんな中で、「それでも、僕は僕の答えを出してみせる」って立ち上がる主人公の姿に、私たちは勇気をもらうわけです。

それって、つまりこういうことだと思うんですよ。

“たとえ世界が「その問いに答えはない」と言っても、自分だけは「答えを創る」と決めた人間は、もう創造者なんだ。”

『フェルマーの料理』がただのグルメ漫画じゃない理由、それがここにあります。

この作品は「挑戦者」の物語。

答えがない? なら、自分の答えをつくればいい。

そのマインドセットこそ、今の時代を生きる私たちが最も必要としている“レシピ”なのかもしれません。

フェルマーの最終定理とは?なぜ料理に結びつくのか

「フェルマーの最終定理」──その名前は聞いたことがあっても、内容まで知っている人は意外と少ないかもしれません。

でも実は、この定理こそが『フェルマーの料理』の物語設計において、深く根を張る“隠し味”なんです。

ここでは、その定理の意味と、なぜ料理という感覚的な営みに数学の難題が結びつくのかを、わかりやすく読み解いてみましょう。

まず、定理の中身をざっくり言うとこうです。

「xⁿ + yⁿ = zⁿ を満たす自然数(nは2より大きい)は存在しない」──これがフェルマーの最終定理。

17世紀の数学者フェルマーが「この定理には驚くべき証明がある」と本の余白に書き残し、そのまま亡くなったため、350年以上もの間、誰も証明できず“数学史最大のミステリー”とされてきました。

そしてこの“解のない問い”に、無数の数学者たちが挑み続けた。

その「終わりなき挑戦」が、多くのドラマと発見を生んでいったわけです。

最終的に証明されたのは1994年、イギリスの数学者アンドリュー・ワイルズによって。

これは人類の叡智の結晶といっても過言ではなく、「解けなかったからこそ生まれた挑戦の物語」でもありました。

じゃあなぜ、それが料理と繋がるのか?

それは、料理もまた「唯一の正解がない世界」だからです。

同じ食材でも、切り方・火の通し方・調味の順番によって、味は無限に変化する。

「これが正解」と言い切れるものはなく、自分なりのベストを模索し続ける姿勢こそが料理の本質なんですよね。

そして北田岳は、かつて「解けなかった」数学のように、「理論と感覚の間にある“答えのなさ”」にもう一度向き合おうとしている。

でも今度は、数字や証明じゃなく、“味”という感覚でそれを解こうとしている。

それって、もはや「味覚でフェルマーの最終定理に挑む」みたいなもんなんですよ。

しかも、岳のアプローチはただの試行錯誤ではありません。

レシピをまるで数式のように分解し、「なぜこの調理法でうまくなるのか?」をひとつひとつ検証していく。

「料理とは感覚だけじゃなく、再現可能な論理でもある」──この視点が、新しい世界を拓いていくんです。

つまり『フェルマーの料理』が目指しているのは、「料理という芸術を、数学のように突き詰めることができるか?」という問い。

そして同時に、「数学のように突き詰めた先に、“人の心を動かす味”を生み出せるか?」という、逆説的なチャレンジでもある。

この問いに答えを出すのは、主人公・岳だけじゃない。

作品を観ている私たちもまた、「自分なりの問い」と「自分なりの答え」を探す旅へと誘われるのです。

数学×料理という異色のテーマが生むドラマ

「数学と料理?いや、それ繋がるの?」

初見のインパクトで9割の読者が引っかかるこの設定。

でも、『フェルマーの料理』はその“異色”を逆手に取って、むしろ唯一無二のドラマ性を生み出しているんです。

なぜ数学と料理が“遠いようで、実は近い”のか──その答えは、「問いを立て、答えを導く」という構造にあります。

数学者は問題を解く。料理人はレシピをつくる。

そのどちらも、ゴールから逆算し、最適なプロセスを組み立てる“思考の技術”なんですよね。

そして、主人公・北田岳はまさにこの“逆算思考”で料理を進めます。

「なぜこの皿は美味いのか?」を分析し、「この味を再現するにはどうすればいいか?」を数式のように導き出す。

食材の温度、加熱時間、塩の分量──全てがロジックの中に整理されていく。

ここに「味覚の方程式を解く」という発想があるわけです。

けれどこの物語が面白いのは、ただ理論で勝ちにいくわけじゃないってこと。

岳は途中で、「理屈だけじゃ人の心は動かない」という壁にもぶつかります。

そこから見えてくるのは、“感覚と理論”という二項対立を、どう乗り越えるかという人間ドラマ。

たとえば、カレーを作るときに「クミンは何g?炒め時間は何秒?」って理屈で攻めても、最終的に「なんか物足りないんだよな」ってなるとき、あるじゃないですか。

その“なんか”を突き止めるには、数字だけじゃ足りない。

そこに必要なのが、舌と心で感じる“エモ”なんです。

『フェルマーの料理』は、そんな“ロジカル”と“エモーショナル”のせめぎ合いを描くことで、ただの料理バトル漫画ではなく、哲学を持った食の物語へと昇華しています。

数学のように構築され、料理のように温かい。

その二つが交差することで、「正しさ」と「おいしさ」、「知性」と「情熱」がぶつかり、化学反応を起こす。

まるでビーカーに味噌と方程式を一緒に入れてるような、前代未聞の実験──でもそれが、妙にリアルで、美しい。

結局のところ、この異色のテーマが生むドラマは、“人間の複雑さ”そのものなんです。

「正しさ」だけでも、「感覚」だけでも人の心は動かせない。

その狭間で葛藤しながらも、何かを突き詰めようとする主人公たちの姿に、観てるこっちの心が沸騰する。

──数学と料理。

正反対に見えるそれらを繋げるのは、「答えを探す」という人間の本能。

だからこそ、この物語は“異色”じゃなくて、“必然”なのです。

料理を“論理で解く”というアプローチ

「料理って、センスでしょ?」

たしかにそうかもしれない。

でも、センスの正体って突き詰めると──蓄積された“論理の経験値”だったりしませんか?

『フェルマーの料理』の面白さは、まさにそこにあります。

感覚で語られがちな料理を、数学的に“再現可能なプロセス”として分解し、再構築する──そんなアプローチで物語が展開されるのです。

主人公・北田岳がやっているのは、いわば“味覚の検証実験”。

たとえば、ある料理人が「この火加減がベスト」と言ったとします。

岳はそれに対して「なぜその温度なのか?」「火入れ時間は?」「素材との関係性は?」と、とことん問い直す。

経験則ではなく、根拠で納得したい。

この姿勢が、まるで数式を証明する数学者のようなんですよ。

しかも彼は、「うまい料理を作る」だけが目的じゃない。

「なぜ、それがうまいのか」を言語化し、他人にも伝えられるようにする。

これってつまり、「料理を知識にする」ってことなんです。

誰かの“勘”に頼らなくても、再現性を持ったレシピを設計する。

それって、今の時代めちゃくちゃ重要な視点じゃないですか?

YouTubeやレシピアプリが溢れる中、「なんでこの工程なの?」に明確に答えられるレシピって意外と少ない。

岳のアプローチは、「感覚を言語化することで、共有可能な知見に変える」試みとも言えるんです。

さらに印象的なのは、彼が「失敗」すら分析対象にしているところ。

味が濃すぎたら「どのタイミングで塩を入れたか」「温度が影響したか」「水分量はどうか」と因数分解していく。

“勘”や“感覚”でごまかさない。 そこに、料理を「科学」として扱う意志があるんですよね。

とはいえ、彼のやっていることは理屈だけの世界じゃない。

食べる人が「おいしい」と感じなきゃ意味がないという、“感情の出口”は絶対に見失わない。

だからこそ、彼のロジックには温度がある。

理屈の先に「共感」がある。理論の中に「気持ち」が宿っている。

『フェルマーの料理』は教えてくれます。

料理を論理で解くという行為は、「正解を求めること」ではなく、「納得できるプロセスを積み上げること」なんだと。

そしてそれは、料理だけじゃなく、生き方にも通じる問いかけなんです。

数学的思考が生む革新的レシピと演出

「論理で料理を組み立てる」というだけでも新鮮なのに、『フェルマーの料理』はさらに一歩踏み込みます。

“数学的な思考”が、レシピそのものを革新し、表現としての料理演出にまで昇華していく。

つまり、ただ作って終わりじゃない。「魅せる」ことまでロジックでデザインされてるんです。

たとえば、岳が考案した「焼きプリンの香ばしさを活かす逆火入れ法」。

一般的なプリンは、甘さの印象で終わることが多い。

でも岳は、「甘味→苦味→甘味」という味の波形を設計し、舌の印象を劇的に変える。

この“味の時間軸を制御する発想”は、もはや料理の枠を超えているんですよ。

彼はまず「どの瞬間に、どの味を感じさせたいか」を設計し、それに最も適した素材と工程を逆算。

カラメルの焦がし方、冷却時間、口溶けのスピードまで計算に含めて、一皿に“時間の構造”を持たせる。

これ、数学で言うなら「関数グラフを描く」行為に近いんです。

しかもその発想は味だけに留まらない。

盛り付け、器、照明──

すべてが「どう見えるか」「どう感じさせるか」という“演出”にまで及ぶ。

料理をエンタメとして設計する。まさに“食の演出家”と呼ぶべきアプローチです。

アニメの映像演出でも、それは如実に表現されています。

たとえば、カット割りのテンポと調理音のシンクロ。

包丁のリズムが「心音」と重なる瞬間や、湯気が立ち上るスロー演出は、「料理が感情に触れる瞬間」を視覚的に強調しています。

そしてなにより、「論理」と「直感」の融合を象徴するのが、主人公の内なる“数式”演出。

彼の脳内に浮かぶ数式や図形が、味覚のイメージとして視覚化される演出は、この作品最大の独自性と言っても過言ではありません。

数式が舞う演出は、“知的な感動”を視覚化している。

「この温度で肉汁が逃げる確率は…」という数値の羅列が、料理という“感覚芸術”に突き刺さる。

この知と感覚の接続が、他のどの料理アニメにもない“熱のかたち”なんです。

だからこそ、この作品のレシピは、ただのレシピじゃない。

「思考のかたち」としての料理、「問いに答える手段」としての料理なんです。

そしてそれを視覚的・構造的に“見せる”ための演出が、観る者の感情に静かに火を灯していく。

食べる人に「おいしい」と言わせるだけじゃない。

「なぜ、おいしいのか?」を明確に構築し、共感と納得で包み込む。

それが、数学的思考が生んだ、革新的な料理表現なのです。

理論と感覚の融合が作品の軸に

『フェルマーの料理』をひと言で表すなら──「ロジックとエモーションのフルコース」。

この作品の真骨頂は、“理論と感覚”という相反するものを、真正面からぶつけて、しかもそれを“美味しさ”として昇華させていることにあります。

つまり、「数字か?感性か?」という対立構造が、そのまま物語の推進力になっているんです。

主人公・北田岳は、数学的思考を武器に料理と向き合います。

「なぜうまいのか」を構造的に解析し、再現可能なロジックへと落とし込む。

このアプローチは、あらゆる工程に“理由”を求める姿勢とも言える。

「おいしいには理由がある」という信念が、彼の料理観を支えているのです。

でも、そんな彼に対して立ちはだかるのが、“感覚派”の料理人たち。

彼らは「このひと振りが、味を決める」とか「火の声を聞け」とか言ってくる。

言ってしまえば“センスと経験”の世界。

ここに、岳は最初めちゃくちゃ反発するんです。

でもね、そこで彼が気づいていくのが、本作の核心。

「正解ではなく、納得解」。

料理って、正解を出す競技じゃない。

食べた人の“心に残る何か”を届けることが、本質なんだって気づくんですよ。

理論だけじゃ人の心を動かせない。

でも感覚だけでも再現できない。

だからこそ──「理論と感覚のちょうど中間」、その一点を目指す旅が始まるんです。

このテーマ、実はすごく普遍的で。

たとえば私たちも、「感情的になっちゃいけない」って理性で抑えたり、「論理ばっかじゃダメだ」って感覚を求めたりして生きてる。

その葛藤って、日々の仕事でも人間関係でも、ずっとついて回るものじゃないですか。

だからこそ、この物語は料理漫画なのに、「生き方そのもの」に刺さるんですよ。

「自分の中の“論理”と“感覚”をどう折り合い、どこで交差させるか?」

それが“答えのない人生”にどう立ち向かうかのヒントにもなる。

そして、岳の料理にはその答えがある。

それは、「数字が導いた感動」であり、「感覚を裏づける理論」なんです。

まさに、感情に式をつけるような──理論に心を灯すような──そんな料理。

だから『フェルマーの料理』は、グルメでも、数学でもなく、“感情と知性の交差点”を描く物語なんです。

理論だけでは足りない。感覚だけでは届かない。

その間で揺れ動くからこそ、人は成長する──そう語りかけてくる一作なのです。

“感覚ではなく数値で語れるおいしさ”とは?

「おいしい」は主観の極み──そう思われがちです。

たしかに、味覚は人によって違う。経験や記憶、好み、体調、コンディション、すべてが影響する。

でも『フェルマーの料理』は、そこにあえて挑みます。

「感覚」で済ませてきた“おいしさ”に、数値で向き合おうとする姿勢こそ、この物語の革新性なんです。

たとえば、火加減を「強めに中火」とか「じんわり熱を通す」なんて曖昧に言われても、初心者にはわからない。

でも「180℃のオーブンで13分」「中心温度は58℃でキープ」と数値で示されれば、再現性が生まれる。

それは料理を“偶然の産物”から“設計可能な技術”へと引き上げる行為なんですよ。

主人公・岳がやっているのは、まさにそれ。

味覚を“感覚”で片付けず、「この温度帯でアミノ酸の変化が起き、旨味がピークになる」とか、「ミクロン単位で切り方を変えることで、舌触りがどう変わるか」といった科学的アプローチを取っていく。

「それ、もはや研究者では?」と思うかもしれません。

でも、彼のゴールは、科学じゃなく“感動”なんですよね。

つまり、「数字で語れるほどに突き詰めた料理が、最終的に“心を動かすか?”」を証明しようとしているんです。

ここで面白いのは、「数値で語れる=冷たい」わけではない、ということ。

むしろ逆で、数値によって“おいしさ”が共有可能になることで、誰かの記憶に残る体験を安定して届けられる。

それは、感覚のブラックボックスを開け放つ行為なんです。

もちろん、「感覚で作る」こと自体を否定しているわけではありません。

でも、それだけだと属人的になる。再現できない。

だからこそ岳は、「数値化された感覚」──“論理で裏づけされたセンス”を目指すんです。

この思想って、まさに現代的じゃないですか?

料理に限らず、デザイン、マーケティング、音楽、すべての分野で「感覚の言語化」が求められている。

「なんか良い」じゃ通じない時代。

「なぜ良いのか」を語れる力が、共感と説得力を生む。

そして、その先にあるのが、“数値で語れるおいしさ”。

それは、冷たい分析ではなく、「誰かの感動を、誰かに届けるための“橋”」なんです。

『フェルマーの料理』は、そんな橋を、1℃、1g、1秒ずつ丁寧に架けていく物語なのです。

直感VS理論の対立と成長の物語

『フェルマーの料理』の中心には、常に火花が散っている。

それは“直感”と“理論”という二つの火。

正反対の熱をもった考え方がぶつかることで、この物語はただのグルメドラマを超えて、“信念と信念のぶつかり合い”という人間ドラマへと昇華していくんです。

主人公・北田岳が持つのは、数学で培った「再現可能な正しさ」。

“なぜ美味しくなるのか”を突き詰め、公式を導くように料理を設計していく。

一方で、彼の前に立ちはだかるのが、“感覚の巨人”たち。

「味は舌で覚えろ」「火加減は自分で感じろ」──いわば、経験と直感の総合格闘技。

そのギャップは、まさに“文化の衝突”。

数値で語る岳に対して、「理屈でうまくなるなら、誰も苦労しない」と返すベテラン料理人たち。

この衝突は、「どちらが正しいか」では決着がつかない。

なぜなら、両者ともに“自分の信じる道”を曲げずに料理と向き合っているから。

でも、この物語が美しいのは、対立のまま終わらないところなんです。

岳は、ただ自分のロジックを押し通すわけじゃない。

むしろ、「直感にも理由があるはずだ」と考え、感覚の背後にある“構造”を見ようとする。

これはもう、対話の始まりなんですよね。

一方で、直感派の料理人たちも、岳の論理性に触れることで変わっていく。

「俺の味を、ここまで言語化できるやつがいたのか」

「自分でも説明できなかった“うまさの正体”を、こいつが可視化してくれた」

──そんな感動が、静かに、確かに心を動かしていく。

ここで描かれるのは、単なる“技術論”のぶつかり合いじゃない。

“信じてきたもの”と“新しい可能性”がぶつかる、その過程そのものなんです。

だからこそ、勝ち負けじゃなく、“わかりあい”と“変化”が物語を進める力になる。

理論と直感。

それは、対立ではなく、両輪で走るために必要な二つの車軸なんです。

どちらかだけじゃ転ぶ。でも、両方が噛み合ったとき──料理は、作品になる。

そして、観ている私たちも気づきます。

「自分が信じている方法の外にも、まだ知らない“正しさ”がある」

「その違いを拒まずに、知ろうとすることが、成長なんだ」と。

この物語は、“どちらが優れているか”を問うんじゃない。

「対立を超えて、どう歩み寄り、融合していくか」を描いているんです。

つまり、『フェルマーの料理』は、理論と直感をめぐる“成長のドキュメント”。

それぞれが譲れない想いを抱えたまま、でも、確かに近づいていく──

その過程こそが、人を一流にするのです。

フェルマーの料理の意味・数学と料理が交わることで描かれる“挑戦”の物語まとめ

『フェルマーの料理』──それは、単なる“料理×数学”の異色コラボではない。

この作品が描いているのは、「答えのない世界に、自分なりの答えを見つけようとする人間の姿」です。

そして、その挑戦を貫く姿勢が、作品の核となる“熱”を生んでいるのです。

フェルマーの最終定理は、かつて「証明不能」とされていました。

それに挑み続けた数学者たちは、答えが見えない闇の中を進み続けた。

その姿と、自分の進むべき道を見失った少年・北田岳が、新たな光を見つけていく物語が、静かに重なり合っていく。

数学という論理の世界と、料理という感覚の世界。

本来は交わらないはずの二つを繋ぐことで、“表現と検証”、“直感と構造”という視点が交錯し、新しい美しさが生まれる。

それがこの作品の最大の魅力です。

岳は、「正解を探す数学」から、「正解のない料理」へと舞台を変えた。

でも、そこでやっていることは同じ──「なぜ、それが人の心を動かすのか」を解明しようとしているんです。

感情という曖昧なものを、温度、食感、香り、音、視覚情報まで含めて分解し、論理で再構築する。

これはもう、感情設計の物語と言っても過言ではない。

そして、その旅路には必ず「壁」があります。

「数値じゃ伝わらない」「理屈じゃない」「舌で覚えろ」──

それでも彼は、あきらめずに問うんです。

「どうすれば、この“おいしさ”を誰かと共有できるのか?」と。

この問いは、ただのレシピ研究にとどまりません。

人生そのものにも通じる、深くて普遍的なテーマ。

自分の信じる答えを、正解のない世界の中でどう貫き、どう伝えていくか──

その挑戦の軌跡こそが、『フェルマーの料理』の真の“味わい”なんです。

そして、ここまで読み進めたあなたもまた、もう“挑戦者”です。

この作品を通して、自分にとっての“答えのない問い”と向き合う準備ができている。

だから最後に、あえてこう言いたい。

──あなたにとっての“フェルマーの料理”は、何ですか?

きっと、その答えを探す旅は、もう始まっているのかもしれません。

なぜ「数学×料理」なのか、その意味を再確認

「数学と料理って、そんなに関係あるの?」

そう思った人も多いはず。

でも『フェルマーの料理』を読み進めるうちに、この異色の組み合わせが“必然”だったと気づかされる瞬間が、何度も訪れるんです。

数学とは、「問い」を立て、「仮説」を立て、「検証」を重ねて、「証明」するもの。

そして料理も、「何を作るか」という目的に向けて、素材を選び、技法を選び、試行錯誤を繰り返し、最適解を導き出す行為。

そう、構造がまったく同じなんですよ。

「舌の反応は“答え”であり、レシピは“証明過程”」──

そう捉えると、数学×料理という組み合わせは、“論理的においしさを創造する”という極めて自然なアプローチに見えてきます。

主人公・北田岳は、まさにその“架け橋”のような存在。

彼は、理屈を感情へと変換する。

そして、感覚を構造化して「伝わる形」に整えていく。

つまり「わかる」と「感じる」を繋ぐ役割を背負っているんです。

また、「料理は感覚の世界」「数学は論理の世界」という固定観念を、作品は何度も壊してくる。

数学にも“美しさ”があるように、料理にも“構造の美”がある。

その共通点を重ねていくと、「おいしい」を論理で説明したくなる気持ちにも、ちゃんと理由が見えてくる。

そして何より、数学×料理というテーマは、“不確かな世界で自分の確かさを探す”という時代のメタファーにもなっている。

決まりきったルートがない。どれが正解かもわからない。

そんな現代において、「じゃあ、自分の答えをつくればいい」と立ち上がる姿は、誰にとってもヒントになる。

だからこの作品は、ただ“知識”と“感性”を融合させた物語じゃない。

“不確かな時代を生きる感情”と、“確かな技術を積み上げる姿勢”が交わる、現代のリアルな生存戦略の物語なんです。

数学×料理。

それは、突飛なアイデアではなく、「今、ここを生きる私たち」が無意識に求めていた視点なのかもしれません。

わからない世界を、少しでも“わかろう”とする意志。

その意志の延長線上に、たったひと皿の「感動」が生まれる──

それがこの作品の、最大の“意味”なのです。

タイトルに込められた“不可能への挑戦”というメッセージ

『フェルマーの料理』──このタイトルを初めて目にしたとき、ほんの一瞬だけ、「異物感」を覚える人は多いはずです。

数学者フェルマーと、料理。

まったく交わらないはずの二語が、なぜここで並んでいるのか。

でも、この“違和感”こそが、タイトルに込められた最大のメッセージなんです。

「フェルマーの最終定理」は、長らく“不可能の象徴”でした。

証明不能、解のない問い、数学界の聖域──

それに挑み、倒れ、また誰かが立ち上がり、350年以上かけてようやく証明された。

つまりこのタイトルは、「不可能に挑んだ者たちの軌跡」へのオマージュでもあるのです。

一方で、“料理”はどうでしょう?

決まった答えがない。人の好みも状況も、すべてが変数。

だからこそ「絶対に正しい」なんて言えない世界。

でも、その中で「自分なりの正しさ」を追い求めていく──

これもまた、“解のない問題”に挑み続ける行為なんですよね。

北田岳が挑んでいるのは、まさにそれです。

「なぜこの味が心に残るのか」「どうすれば“再現可能な感動”を設計できるのか」

それは、“料理という不確定の中で、真理を掴もうとする旅”にほかなりません。

フェルマーが残した定理の余白に、「この命題には驚くべき証明があるが、ここには書かない」と記されていたように、

岳の料理にもまた、「まだ誰も見つけていない答え」が隠れている。

そして彼は、その答えを探す者のひとりとして、今日も厨房に立ち続けている。

このタイトルは、私たちにも問いかけてくる。

あなたにとっての「フェルマーの最終定理」は、何か?

誰にも答えられない問いに、あなたは向き合ったことがあるか?

『フェルマーの料理』という言葉は、“不可能”という名の食材を、熱と知性で“感動”という一皿に変えていく挑戦の記録なんです。

そしてその挑戦は、物語の中だけで終わらない。

私たちの人生にも、解けない問いはある。

でも、それに向き合うことでしか生まれない味が、必ずある。

タイトルとは、物語の「命題」である。

そして、『フェルマーの料理』という命題に挑み続ける彼らの姿が、私たち自身の「問いの物語」を照らしてくれるのです。

- 『フェルマーの料理』は数学者フェルマーの名に由来

- 数学的思考で料理を構築するという異色の設定

- “解のない問い”に挑む主人公の姿勢を描く

- 論理と感覚の対立と融合がテーマ

- 数値化されたおいしさが感動を生む仕組み

- 料理における直感と再現性の関係性を探求

- 映像演出でも数学×料理の世界観を表現

- タイトルに“不可能への挑戦”という意志が込められている

コメント